2019年4月から施行される「有給休暇5日取得義務化」。政府が推進する働き方改革の一環で、労働基準法の一部が改正されたことにより始まります。この改正により、「1年のうち5日は必ず有給休暇を取得させなければならない」という義務がすべての企業に発生します。

この記事では、以下の点をご紹介します。

- そもそも法律で定められた有給休暇の仕組み

- 今回の法改正のポイント

2019年4月のスタートまであとわずか!スムーズに移行できるよう、ぜひ参考にしてください。

そもそも法律で定める「年次有給休暇」とは?

意外と知られていないのですが、「年次有給休暇」とは企業が個別で決める福利厚生ではありません。

法律(労働基準法)で定められたルールです。日本で人を雇う場合、必ず労働基準法にのっとる必要があり、違反した場合は罰則も適用されます。

では、労働基準法では「年次有給休暇」について、どのように定められているのでしょうか。制度のおさえておくべきポイントは、有給休暇を「誰に」「いつ」「何日」付与するかの3点です。法律では、この3点について最低ラインが定められています。

誰に?(有給休暇を付与する対象)

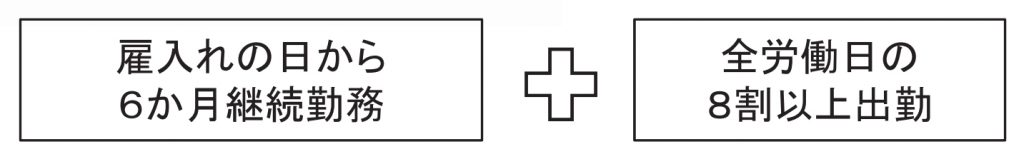

有給休暇を付与する対象は、「雇入れの日から6カ月継続勤務」+「全労働日の8割以上出勤」

この2つを満たす人です。この2つを満たす人であれば、アルバイトやパートタイマーでも対象となりえます。

「雇入れの日」とは、一般的な入社日のことを指します。つまり、入社日から6カ月間、継続して会社と雇用関係にある人。なおかつ、その期間のうち8割以上を休まず出勤した人(※)が対象です。

逆に、入社半年未満の人や、期間中の出勤率が8割に満たない人については、有給休暇付与の対象外、つまり有給休暇を与えなくてもよい人ということになります。

(※)仕事が理由で休職せざるを得なくなった場合や、法律で定める産休・育休・介休・有給休暇で休んでいる場合は、その間も「休んでいない(出勤している)」とみなします。

いつ?(有給休暇を付与するタイミング)

では、有給休暇を付与するタイミングはいつなのでしょうか。

会社によっては、入社当日から有給休暇がつくところもありますが、法律で定められている最低ラインは、「入社後6カ月を経過した日」です。4月1日付入社の人であれば、10月1日付で有給休暇を付与する必要があります。6カ月に満たない期間については、企業の裁量に任されているため、社員の利便性を考えて付与してもいいですし、付与しなくても法律違反にはなりません。

何日?(有給休暇の付与日数)

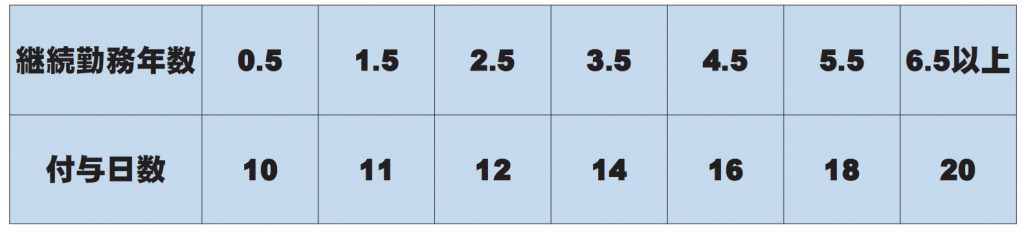

付与しなければならない日数は、勤続年数に応じて変化します。

通常の労働者(週5日のフルタイム勤務)の場合、入社後6カ月で最低10日。その後、以下の図のように、勤続年数に比例して付与すべき日数が増えます。

入社後、6年半を経過した人は、最低でも1年につき20日の有給休暇を付与する必要がある、というのが法律で定められたルールです。20日ともなると、連続取得すれば1カ月まるっと休めるほどの日数ですね。

①通常の労働者の付与日数

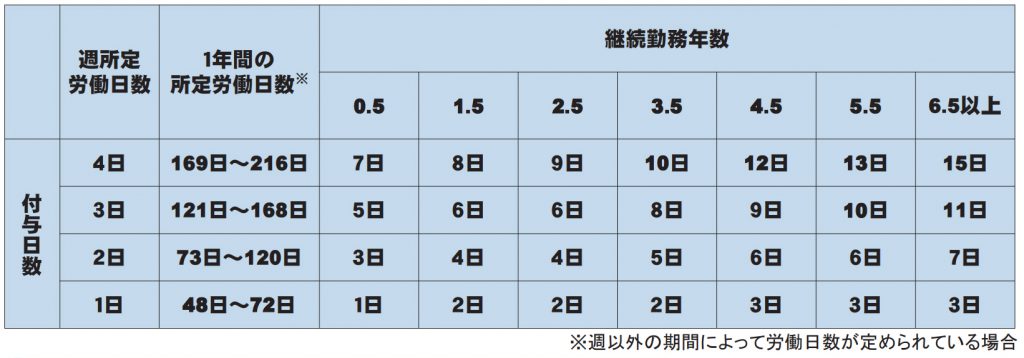

さらに、パートやアルバイトには有給休暇は必要ないと考えてらっしゃるかもしれませんが、それは間違いです。通常の労働者よりも勤務時間が短い人についても、勤務日数と勤続年数に応じて、以下の図のように有給休暇を付与する必要があります。

②週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者の付与日数

さらにもう一点、今回の法改正と関係する「時季指定権」という言葉、ご存知でしょうか。あまり馴染みのない言葉かもしれませんが、有給休暇をいつ取得するか、その時季を自由に決めることができる権利のことを指します。この権利は「働く側」にあり、たとえば、「12月25日はクリスマスだから休みたい」といった希望を上司に申し出ることができます。

一方で、そのタイミングで休まれると業務に大きな支障が出るという場合に限っては、雇う側は休むタイミングを変更することができます。たとえば、「クリスマスはケーキのかき入れ時だから、休まれてはお店がまわらない」といった合理的な理由があれば、「別の日に休んで」と言うことができるのです。この雇う側の権利を「時季変更権」と呼んでいます。

ここまでが、年次有給休暇に関する制度のあらましです。

有給休暇5日の義務化とは?(法改正の背景と変更点)

ではなぜ、今回の法改正(有給休暇の義務化)が行われることになったのか。その背景と改正のポイントについて以下でご紹介します。

導入の背景にあるのは「有給休暇取得率の低さ」

今回の法改正は政府が進める働き方改革の一環です。働き方改革の狙いは、過労死につながるような過重労働を防止すると同時に、仕事の生産性を高めること。休めるときはしっかり休んで、生産性を高めてもらいたい、との想いが背景にあります。

そんな中で注目されたのが、有給休暇取得率の低さ。法律で定められた休む権利があるにも関わらず、多くの人が権利を放棄して働いているという現状が依然としてあります。

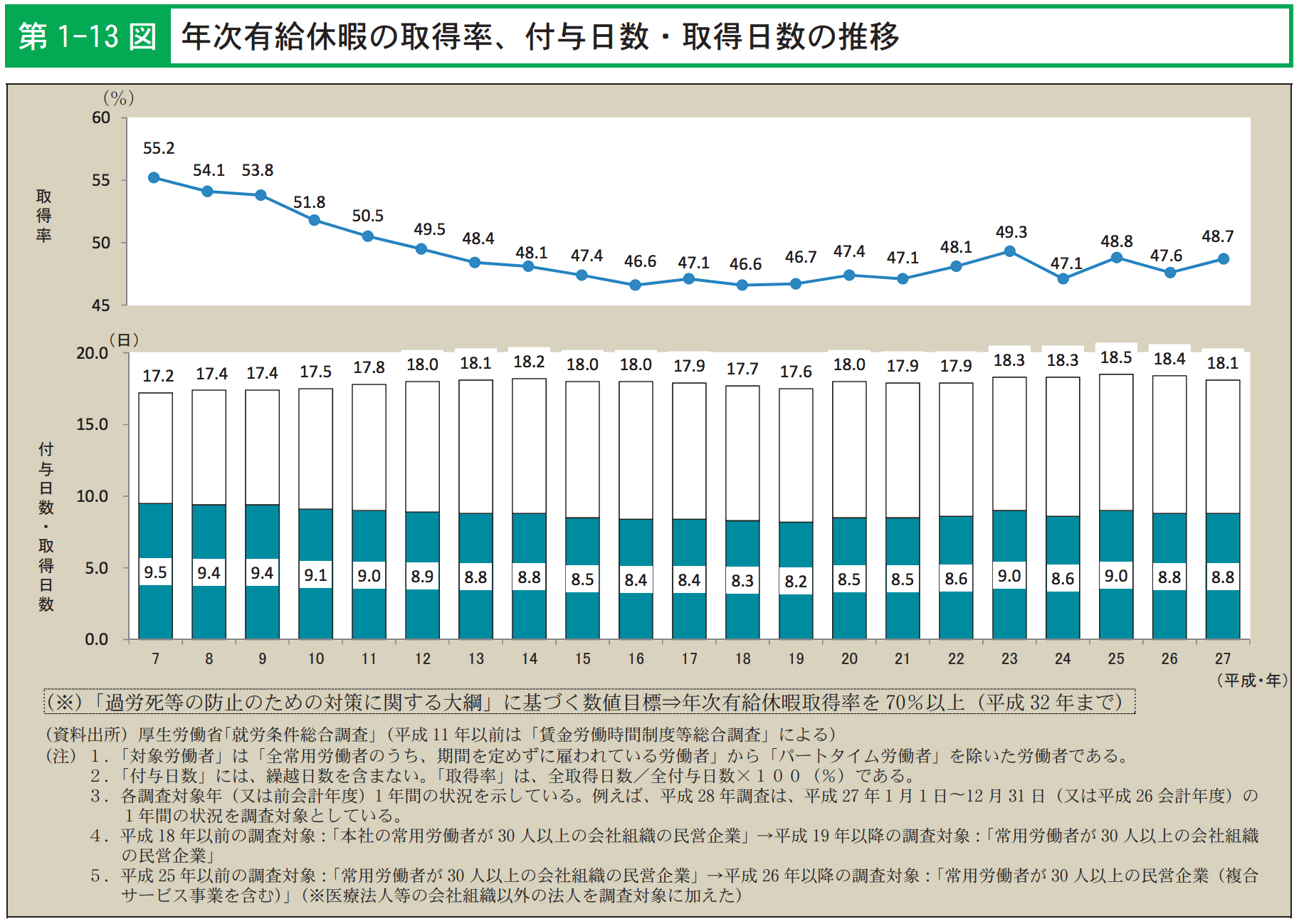

以下の図にある年次有給休暇の取得率を見ると、平成12年に50%を切って以降、ずっと40%台で推移していることが見てとれますね。直近の平成27年のデータを見ても、付与日数18.1日(年)に対して、取得日数はたったの8.8日(年)。改善の兆しは見えません。

●図:有給休暇取得率の推移

【引用元】厚生労働省「労働時間やメンタルヘルス対策等の状況」

【引用元】厚生労働省「労働時間やメンタルヘルス対策等の状況」

では、なぜ取得率が伸び悩んでいるのか――理由は「休みづらい」という、働く側の心理的な問題が大きいと言われています。代表的な理由が、「職場に休める空気がないから」「同僚に負担がかかるから」「周囲が有給休暇を取得しないから」など。チームワークや協調性を重んじる日本人ならではの忖度なのかもしれません。ちなみに、海外では取得率100%も決して珍しくないようです。

政府は、この取得率が低いという現状に対し、2020年までに70%以上に引き上げることを目標としています。70%の目標に向けて、50%にも満たない現状をどう打破するか。この議論の中で生まれたのが、「有給休暇のうち5日については、雇う側の義務にしよう」という案でした。有給休暇の取得を「働く側の権利」から「雇う側の義務」へとシフトすることで、確実に休める状況をつくろうというのが、今回の改正のポイントとなります。

有給休暇の時季指定義務とは?

有給休暇の取得を「働く側の権利から雇う側の義務へ」ということは理解できましたが、では、具体的にどのように変更されるのでしょうか。以下の図も参考にしながら確認しましょう。

【改正前(これまで)】

● 有給休暇は、働く側(労働者)から雇う側(使用者)へ申出ることで取得

● あくまで働く側の権利としてのみある状態【改正後(2019年4月から)】

● 有給休暇は、働く側(労働者)から雇う側(使用者)へ申出ることで取得(現状通り)

● 取得数が年5日に満たない場合は、5日に達するまでの日数分を、雇う側が働く側と相談して取得させなければならない(新設)

※働く側の権利が行使されない場合は、雇う側に時季指定義務が生じる

たとえば、

● 有給休暇が20日ある人で、すでに自ら7日取得済 » 対応不要

● 有給休暇が15日ある人で、すでに自ら5日取得済 » 対応不要

● 有給休暇が13日ある人で、すでに自ら3日取得済 » 残り2日分取得させる必要あり

● 有給休暇が10日ある人で、取得なし » 残り5日分取得させる必要あり※労使協定などの定めにより、有給休暇の計画的付与を行っている場合は、その日数分を5日から除くことができます。

このように、従来通り働く側から申し出ることで取得するという原則は残しつつ、働く側から申出がなければ、雇う側が本人の希望を聞いて最低5日は休ませなければならない、というルールが加えられました。

対象は、年次有給休暇が「年10日以上」付与される労働者。入社6カ月に満たない人や、一部のアルバイト・パートタイマーは対象外ですが、フルタイムの大半がこのルールの対象となります。

また、対応期日は有給休暇を付与した日から「1年以内」です。以下の図のように、付与された日から原則1年以内に、最低5日分の休暇を取得してもらう必要があります。

有給休暇5日の義務化についてざっくりとまとめると、有給休暇が10日以上あるにも関わらず、5日以上休んでいない人については、雇う側が休むよう促し、日を決めて休ませる必要(時季指定義務)があるということです。

有給休暇5日の義務化についてざっくりとまとめると、有給休暇が10日以上あるにも関わらず、5日以上休んでいない人については、雇う側が休むよう促し、日を決めて休ませる必要(時季指定義務)があるということです。

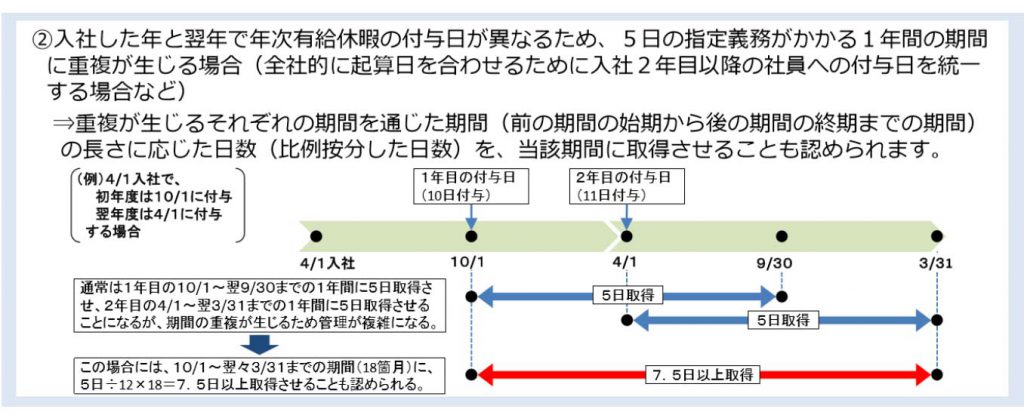

期間重複(ダブルトラック)時の対応

この法改正にともない、寄せられる質問として多いのが、「有給休暇を4月や10月などのタイミングで、全員一律で付与している場合」の対応についてです。

一般的には、4月に入社した人なら法定の有給休暇が発生するのは半年後の10月、次の付与は翌年10月となります。しかし、全員一律で同じ日(4月や10月など)に付与して管理をシンプルにしている会社も少なからずあります。

この場合、期間が重複(ダブルトラック)する事態となり、法律通りに対応すると、合計10日の対応が必要となります。しかし、省令によってこの場合は特例措置として、下図のように10/1から3/31までの期間で、比例付与すればOKという取り決めになりました。

なお、比例付与日数は、以下の計算式で算出します。

【比例付与の計算式】

「ダブルトラックの期間の月数」÷12×5日例)18カ月÷12×5日=7.5日

10/1~3/31の18カ月で、少なくとも7.5日を確実に休ませたらOK

少し複雑ですが、有給休暇を個人の入社日ではなく、全員一律に付与する仕組みをとっている場合は、上記の特例を活用できる旨、知っておくといいでしょう。

企業がすべきことは「把握と促進」

この法律が施行になることで、企業がすべきことは、まず第一に働く側の「有給休暇取得状況を正確に把握」することです。誰がどれくらい休んだのかが分からない状態では、有給休暇の取得を促すことはできません。法律では、「労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成し、3年間保存しなければならない」と定められました。帳簿というと堅苦しいですが、勤怠管理システムなどを活用し、正確に有給休暇の取得状況を把握する必要があります。

さらに、各自細かく把握したうえで有給休暇取得を促さなければなりません。管理する側からすると、ひと手間もふた手間も増えることになります。有給休暇を取得して休む人が増えると、「売上が下がるのではないか」「お店がまわらなくなるのではないか」という懸念もあるでしょう。

しかし、働き方改革の目的でもある、過重労働の防止と生産性の向上は、まったなしで取り組むべき課題。あらためて、無駄な業務の見直しや人材の配置転換、ITシステムの導入などを進め、有給休暇取得率が高まっても業務がまわる状態を準備しておくことが求められています。

罰則は「30万円以下の罰金」

有給休暇5日の時季指定を怠り、10日以上の有給休暇があるのに5日も休んでないという違反が発生した場合、罰則が適用されます。

罰則については、「30万円以下の罰金(あるいは6カ月以下の懲役)」と定められました。この額は、企業からするとそれほど高い金額ではないかもしれません。しかし、法律違反がニュースで取りだたされたりすると企業のイメージは著しく下がりますし、書類送検されるとハローワークからの助成金を受けることもできなくなります。

コンプライアンスの観点からも、罰金が軽いから違反してもいいものと安易には考えず、適切な対応を進める必要がありそうです。

大学卒業後、人材サービス大手で約12年間勤務。主に企業の採用活動に携わる。採用という入口だけではなく、その後の働き方にも領域を広げたいとの思いで独立。現在、採用支援を手がける傍ら、働き方に関するコンテンツなども執筆しています。京都大学文学部卒業(社会学専攻)。2015年、社会保険労務士の資格取得。

【引用元】

【引用元】