オンライン資格確認等システムの設置が進み、2023年4月から日本全国すべての医療機関・薬局で、マイナンバーカードを健康保険証として利用できる制度が始まっています。

マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局はマイナ受付のステッカーとポスターが目印です。また以下のページから、自分が利用している医療機関・薬局が該当しているかどうか調べることも可能です。

従来、新入社員からは「保険証発行はまだですか?」という問い合わせを受けていましたが、今後は「マイナンバーカードを利用したいのですが…」といった問合せが来ることも予想されます。

今回はマイナンバーカードの健康保険証利用開始に伴い、人事労務担当者が何を行うべきか、実務的な内容を盛り込んだ解説を行います。

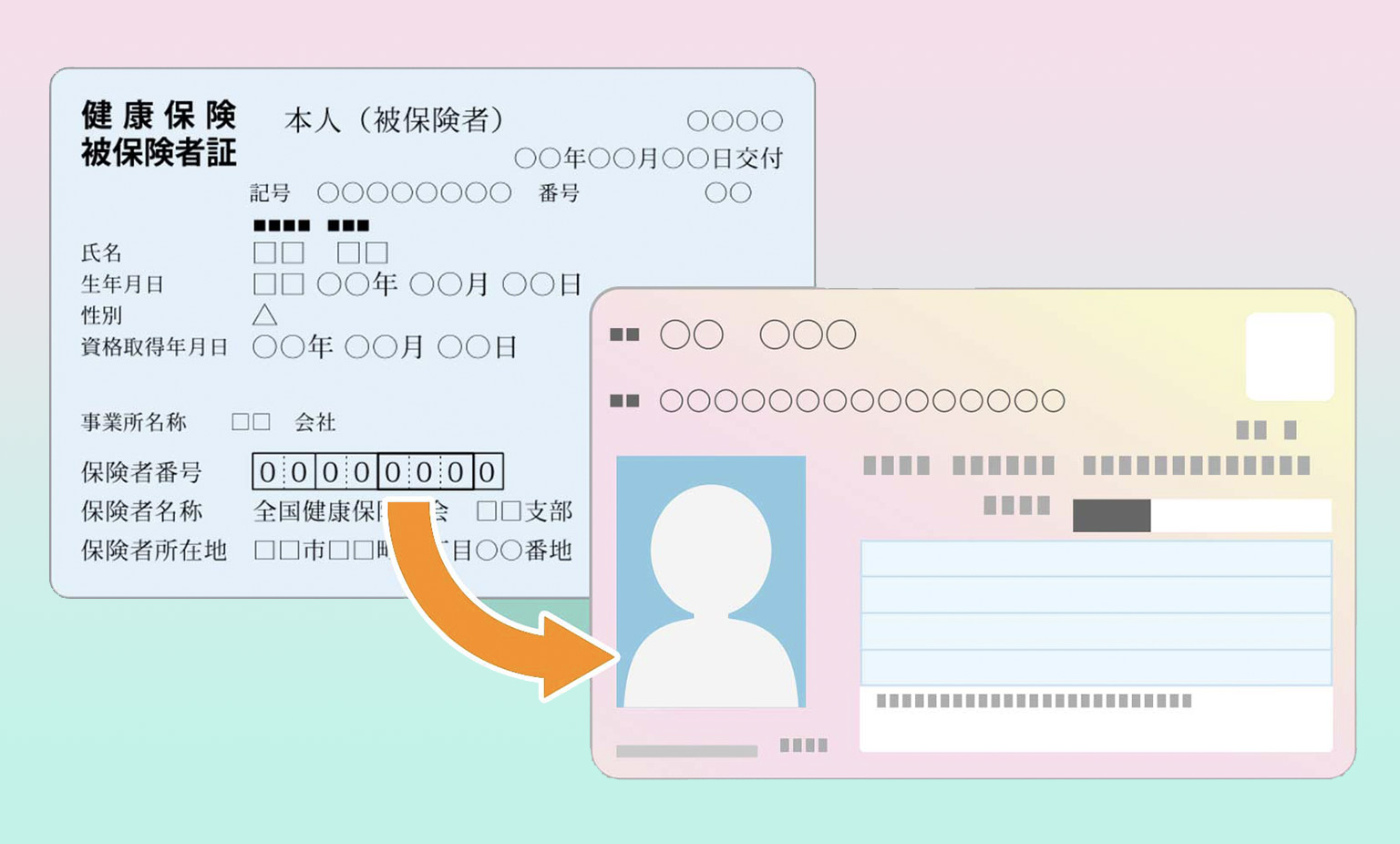

マイナンバーカードの健康保険証利用とは

マイナンバーカードとは、住民票を持つ全国民に付与される12桁の番号のマイナンバー(個人番号)が記された顔写真付きのカードです。マイナンバーカードは公的証明書や電子証明書としても利用でき、また、政府が提供・運用するオンラインサービス「マイナポータル」で個人情報の確認や行政手続きを行うことができます。

政府は、世界に遅れを取っているといわれている医療DX(デジタルトランスフォーメーション)をマイナンバーカードの健康保険証利用をきっかけに進展させようと考えています。

従来の健康保険証は発行主体が企業や市町村単位であったため、転職や転居ごとに再発行する必要がありましたが、マイナンバーカードは原則的に日本国民が1枚ずつ必ず持つので、健康保険証代わりにもなり、転職や転居の度の健康保険証の心配も不要になります。

マイナンバーカードの健康保険証利用のメリット

マイナンバーカードを健康保険証として使うと、いつもの通院でもその他の場面でも以下のようなメリットがあります。

顔認証で自動化された受付なので、対人受付での健康保険証提示が不要

自動受付なので人との接触も最小限でスムーズに受付できます。また、健康保険証類のほかに、限度額適用認定証、特定疾病療養受療証などの提示も不要です。

正確なデータに基づく診察・薬の処方が受けられる

本人の同意のもと、今までの特定健診や使用中の薬剤情報などのデータを医師と共有できます。正確な情報が共有できるので、適切な医療が可能です。

特定健診や薬の情報をマイナポータルで閲覧できる

自身の特定健診情報や薬剤情報をマイナポータルで確認できます。自身の体の情報をいつでも確認でき、健康や医療への意識が高まります。

窓口での限度額以上の医療費の一時支払いが不要

従来、高額療養費制度を利用する場合、限度額適用認定証の申請手続きが必要で、手続きが間に合わない場合は一時的に支払わなければなりませんでした。

マイナンバーカードの健康保険証利用が可能な医療機関であれば、限度額以上の一時支払いの手続きが不要で、高額療養費制度における限度額を超える場合は支払が免除されます。

マイナポータルからe-Taxに連携し、確定申告の際の医療費控除にも使える

マイナポータルとe-Taxの連携で、確定申告の医療費控除の入力が自動で行われ、確定申告が楽に簡単にできるようになります。

健康保険に加入していれば健康保険証として使える

健康保険証変更の場合もマイナンバーカードの健康保険証登録がなされていて、新しい医療保険者への加入届が手続き済みであれば、新しい健康保険証の発行を待たないでの受診が可能です。

従業員がマイナンバーカードの健康保険証利用をするために必要なこと

マイナンバーカードの健康保険証利用のためには、従業員本人の申込みが必要です。

利用申込みの方法は2つあります。

マイナンバーカードと4桁の暗証番号(利用者証明用電子証明書パスワード)を準備して、

- パソコン(ICカードリーダーが必要)もしくはスマートフォンでマイナポータルにログイン

- セブン銀行のATM

にて、行うことができます。

マイナンバーカードを健康保険証利用していても、通常通り、健康保険証は発行されます。また、マイナンバーカードの健康保険証利用は一度申し込めば、その後転職や退職などで健康保険証が変更になっても再度の申し込みは必要ありません。

人事労務担当者が把握しておくべき「マイナンバーカードの健康保険証利用」の注意点

人事労務担当者は、自分自身が理解するだけでなく、従業員の方に質問された時に、的確に答えることができるように、事前準備をしっかりしておきましょう。

従業員向けチラシ、説明用テンプレートを準備する

従業員が「早く病院にかかりたいので、マイナンバーカードで受診しても良いでしょうか」と言ってきた場合、マイナンバーカードを健康保険証利用するには「自分自身での手続きが必要」、扶養家族がいる場合は「被扶養者分も一緒に手続きをした方が良い」、保険者異動直後の受診等では「保険者情報の紐付けが完了していないと、資格確認等システムで『無効』と表示されてしまい、この場合は健康保険証を忘れた際の取り扱いとなり、一時的に全額支払わなければならない(後日、保険資格を確認後、返還)」ことなどを説明できるよう、従業員向けチラシなどを準備しておきましょう。

社会保険の資格取得手続きを速やかに実施する

社会保険の資格取得手続きが完了しないと、マイナンバーカードの健康保険証利用はできないことがあるので、注意が必要です。

マイナンバーカードと健康保険証とを紐付けている場合、マイナンバーカードの健康保険証利用が健康保険証到着よりも早いことがあります。特に、手続きが集中する4月はこの可能性が高いです。しかし、マイナポータルにアクセスすれば、健康保険証情報がマイナンバーカードに紐づけられているかを確認することができます。紐付けに要する期間は、通常5日程度です。

つまり、社会保険の手続きが遅れると健康保険証としての利用も遅れてしまい、人事労務担当者へ問い合わせがくることが予想されます。

健康保険証情報を確認する

従業員が健康保険証発行を急ぐ場合、人事労務担当者は健康保険被保険者、かつマイナンバーカード(ICチップ付き)をお持ちの方には、マイナンバーカード利用についてご案内ください。

高額療養費利用申し出があったときにするべきことを知っておく

従業員の方が「入院するのですが、『健康保険組合から限度額適用認定証を発行してもらってください』と病院から言われました」と言ってきたら、次のことを従業員の方に確認しましょう。

- 病院がマイナンバーカードの健康保険証利用ができる医療機関かどうか

- マイナンバーカードの健康保険証の利用登録をしているか

両方該当すれば、限度額適用認定証の手続きはいりません。1つでも該当していなければ通常手続きが必要です。

まとめ

「国民皆保険制度」の日本で、健康保険に加入し保険診療を受ける資格があることの証明書、健康保険証は、従来より、切り替え時期の不便さが難点でした。今回のマイナンバーカードの健康保険証利用の全面解禁で不便さ解消へ一歩前進したと言って良いでしょう。

企業としては、従来通り、社会保険への加入、喪失、異動届などの手続きを行い、健康保険証が届いたら、速やかに従業員に渡す必要があります。マイナンバーカードの健康保険証利用が定着するまでは、人事労務担当者から地道に説明をしていきましょう。